Hojas en blanco

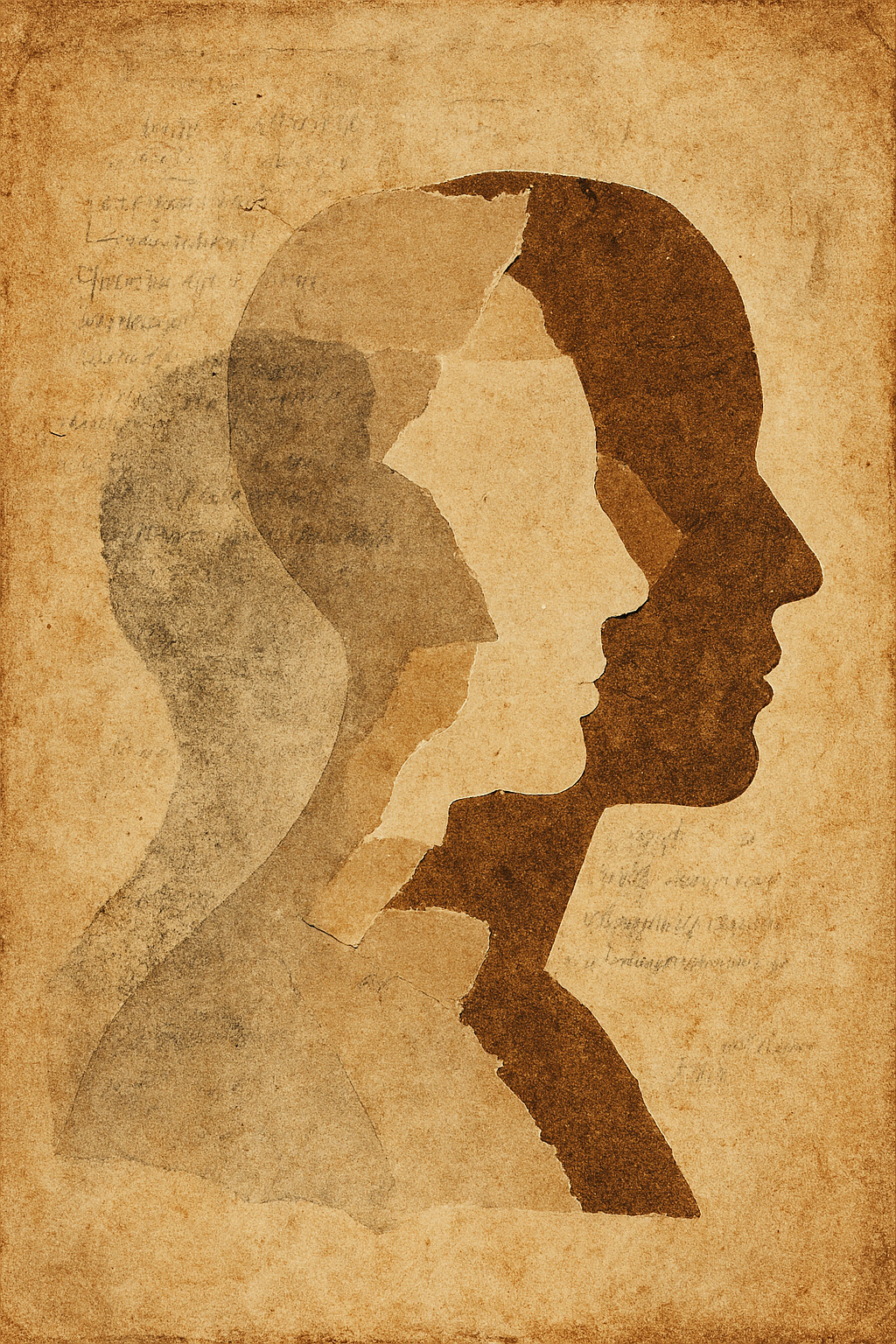

Este texto parte de una idea sencilla pero inquietante: lo que nos decimos que somos, muchas veces, es herencia. ¿Qué pasa cuando el contenido, en realidad, es molde? No tengo respuestas. Solo la intención de mirar con otros esa hoja donde escribimos lo que llamamos identidad. Porque, como iremos descubriendo, escribimos sobre otros textos, donde lo que fue aún late bajo lo que creemos que es.

Solemos creer que cuando nacemos somos como hojas en blanco sobre las que la vida escribe hasta que tengamos la conciencia suficiente como para hacernos cargo de la historia. A veces en esa hoja parece haber más de una mano escribiendo, pero la realidad es que, a partir de cierta edad, aunque copiemos estilos, somos cada uno de nosotros quienes tienen el lápiz en la mano.

Hacerse cargo de la historia no es fácil, sobre todo cuando en el inicio hubo una fuerte definición de caminos posibles. Muy pocos humanos pueden escribir desde la pura invención, creando mundos tan lejanos del propio que se vuelven ajenos hasta para quienes los gestaron. Pero incluso ellos, los más creativos, los más libres, probablemente contaron con condiciones favorables que les permitieron desarrollar esa parte innovadora.

No estoy escribiendo un ensayo sobre la predestinación, ni es mi intención hablar de determinismo. No somos lo que hicieron de nosotros, somos lo que hacemos con lo que otros nos dieron. No escribimos en hojas en blanco, armamos nuestra identidad y camino sobre palimpsestos1. Trozos de papel donde otros, de generaciones anteriores, escribieron su historia y que luego fueron borrados para darle lugar a la nuestra.

Esas hojas no siempre están limpias, en muchas de ellas todavía se deja ver, debajo de nuestra tinta, lo que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres. Es tentador al escribir, espiar, tratar de leer eso para inspirarnos o para evitar repetir errores, pero me atrevo a decir que eso limita nuestros caminos más de lo que nos ayuda.

Lo que no queremos ser, identidad por oposición

¿Les ha pasado que se cruzaron con gente que busca construirse desde el rechazo? ¿Les pasa a ustedes? Yo he conocido padres que moldean su paternidad o maternidad desde el no repetir, desde el “no voy a ser como…”. Tengo que decir que, para mí, aunque esa intención nazca del deseo de proteger, no es un deseo puro, es miedo disfrazado de decisión. Es identidad por oposición, no por elección.

Esa batalla interna muchas veces nos atrapa en una repetición paradójica, la que Freud describió como compulsión a repetir2. Se trata de que cuanto más negamos un modelo, más lo reproducimos sin darnos cuenta. Lacan diría que ahí interviene el inconsciente como guionista, no nos parecemos porque lo estemos eligiendo, sino porque aquello que no se nombra, que no se dice ni se piensa con conciencia, se vuelve acto3.

Se vuelve acción repetida, relación dañina, elección que se cree libre y no lo es.

Cada decisión, cada silencio, cada duda con nuestros hijos, lleva la marca de padres y madres rotos, egoístas, negligentes, ausentes, violentos o frustrados. Y de niños que siguen luchando con esos fantasmas, porque al ser los padres que hubiéramos querido para nosotros no estamos escuchando a nuestros hijos, estamos escuchando nuestras heridas. Traigo el ejemplo de la maternidad y la paternidad porque es donde mejor podemos observar esto que intento pensar. Pero no es el único.

El deseo heredado

De este modo aparece la pregunta inevitable: ¿yo también me forjé en oposición a alguien? En mi caso siempre creí que no. Siento que no hay en mí una identidad por oposición, al menos no tan evidente. Pero ¿cuánto de lo que nos fue dado permanece invisible, sosteniendo lo que creemos que es propio? Intuyo que esto es algo un poco más complejo de ver quizás por no ser una identidad por oposición tan marcada. Vayamos una capa más abajo: ¿Eso es un problema? Porque es tentador pensar que si no se ve, no existe.

En su teoría del “sí mismo como otro”, Paul Ricoeur nos recuerda que no hay identidad sin alteridad. El yo se constituye en relación, incluso cuando la relación es conflicto4. Y Jerome Bruner agrega que no somos una esencia, sino una narrativa5. Un relato que organizamos con lo que nos contaron, lo que vivimos, lo que deseamos ser y lo que juramos no ser jamás. Todo convive ahí, como capas de tinta superpuesta.

¿Cuántos de nosotros fuimos criados por adultos que lloraban en silencio y se enojaban a gritos, que no sabían qué hacer con su propio dolor? ¿Cuántos heredamos una historia no dicha, un duelo sin resolver, una culpa no trabajada? René Kaës ha llamado a esto lo no pensado de las generaciones anteriores6. Se trata de materiales psíquicos heredados que no fueron elaborados y que aparecen como síntomas en la generación siguiente.

¿A cuántos nos han tocado padres que, como no pudieron resolver el propio acertijo que fue su vida, nos lo dieron envuelto en frases y mandatos? Pero no fueron solo unos padres, es también la estructura cultural que los contiene. En palabras de Bourdieu, el habitus cultural los moldeó tanto como a nosotros, y sus actos, incluso los más íntimos, eran portadores de una violencia simbólica que rara vez se nombra7.

Muchos de nosotros creemos no ser como ellos. A veces ese es el punto de partida de nuestra identidad. Pero entonces ¿qué tan nuestro es ese punto de partida?

La diferencia no es libertad

Muchas veces nos definimos como fuertes, lúcidos o libres, pero, ¿y si la fuerza no fuera elección, sino obligación internalizada? ¿y si la lucidez fuera una respuesta a la desprotección? ¿y si la libertad fuera solo la forma que encontró nuestro miedo para disfrazarse? Quizás sea que somos fuertes, lúcidos o libres porque nos lastimaron con su debilidad o porque nos premiaron por serlo desde la más temprana edad. Todas las autodefiniciones que nos repetimos con orgullo tal vez no son decisiones, sino reacciones. Quizás sean el residuo elegante de una herida.

¿Qué pasa si en el intento de ser nosotros mismos, nos transformamos en una versión estilizada de lo mismo que nos dieron? No le gritamos a nuestros hijos, pero a veces les exigimos desde el silencio. No controlamos, pero corregimos. Lloramos sí, pero también nos llenamos de bronca no expresada hasta que no podemos más. Quizás no desaparecemos, pero estamos todo el tiempo escondiéndonos.

No nos parecemos, no. Pero tampoco somos tan distintos. ¿Y si no podemos ser “distintos” porque todavía estamos peleando para no parecernos? Creo que mientras estemos en esa batalla, ellos siguen siendo el centro de nuestro mapa.

Creemos que no necesitamos liberarnos porque no nos oponemos desde el relato, pero quizás eso también es quedar atrapados. Es posible que la verdadera emancipación no consista en borrar lo anterior, sino en dejar de escribir desde eso. En abandonar la lógica del rechazo como brújula.

Pero si nos formamos en palimpsestos, ¿cómo elegir qué capas conservar y cuáles descartar? ¿Y qué hacemos con lo que no se borra, aunque lo intentemos? Y es que lo que no se borra del todo no sólo nos condiciona. A veces, lo más peligroso de ese fondo de tinta vieja no es su contenido, sino que haya dejado de ser visible ya que lo que no vemos actúa más libremente. Lo que no registramos como herencia puede disfrazarse de elección.

Jacques Derrida, que pensó a fondo sobre la escritura y la huella, propuso que todo texto está habitado por los rastros de otros textos. Nunca hay una presencia pura, sino una diferancia8, una huella de lo que fue y de lo que no está, que determina el sentido incluso sin ser consciente. En términos más cotidianos: no sabemos que estamos repitiendo, pero igual repetimos. Y eso, más que un destino trágico, es un problema ético.

Porque si nuestras elecciones nacen como negación de lo heredado, entonces ¿dónde está el deseo? Así se abre el agujero negro del que pocos nos salvamos: creemos que deseamos, pero apenas estamos replicando o compensando.

Aunque ¿qué tal si, en realidad, pensar todo esto no sirva de mucho? Quizás esa insistencia en leer capas, en detectar mandatos, en separar el deseo de la herencia, sea solo otra forma de sostener el mismo entramado que decimos querer desarmar. Michel Foucault ya lo había anticipado cuando afirmó que el sujeto moderno no es el que descubre su verdad, sino el que ha sido entrenado para interrogarse como forma de control9. La pregunta por el deseo, por la identidad, por lo propio, no es un acto rebelde, es parte del dispositivo que nos mantiene ocupados en nuestra propia vigilancia.

Mark Fisher, desde otro ángulo, advertía que el capitalismo contemporáneo es tan eficiente que ya no necesita reprimir la subjetividad, sino que la explota10. Incluso nuestros gestos más íntimos de crítica o introspección pueden ser absorbidos como combustible del mismo sistema. En sus palabras, el yo se convierte en marca personal, y la búsqueda de autenticidad, en forma de rendimiento emocional.

¿Es posible que este texto no sea más que un producto de su época, de su clase, de su formación, de su necesidad de sentido? Un palimpsesto que, en lugar de visibilizar la narrativa heredada, la embellece. Porque quizás, como advertía Fisher, lo verdaderamente disruptivo no se escribe. Se calla para que el sistema no te absorba la crítica como forma de validación. Se calla para que no nos convirtamos en sujetos críticos útiles que no interrumpen nada real, solo ocupan espacio simbólico vendible. ¿Y si la libertad fuera no pensar más? ¿Y si lo verdaderamente disruptivo no se escribe? ¿Y si se calla?

Sin embargo, callar tampoco transforma. Porque podemos pensar que mientras más reparamos, más tiempo pasamos mirando hacia adentro, y menos actuamos hacia afuera. Me lo han dicho muchas veces, demasiada introspección genera parálisis. Nos convierte en sujetos en eterno ajuste, personas que todo lo piensan y poco hacen. Tal vez este exceso de conciencia no sea empoderamiento, sino otra forma de debilidad disfrazada de profundidad. Quizás el problema no sea no saber lo que deseamos. Quizás el problema es que no estamos haciendo nada con lo que ya sabemos.

Pero no se trata solo de actuar. Porque el riesgo opuesto también existe, hay muchas personas actuando sin haber comprendido desde dónde lo hacemos, o justamente para no hacerlo. Hay una línea tenue entre introspección paralizante y acción vacía. Justo en ese borde aparece el agujero negro del que estábamos hablando.

¿Cuándo se convierte replicar o compensar en un problema? Puede ser cuando la brújula que usamos para vivir señala hacia un “no” más que hacia un “sí”. Cuando toda afirmación tiene un pie en la sombra que intenta evitar. Lo urgente no es construir una nueva identidad, al menos no querer hacerlo desde cero, sino poder leer las capas. Reconocer qué partes de nuestra historia no fueron elegidas, cuáles lo fueron, y cuáles creemos que lo fueron, pero en realidad nos eligieron a nosotros.

Porque ahí está el verdadero obstáculo, en esa confusión entre deseo y mandato. En ese punto ciego donde el deber se disfraza de querer. Es fácil detectar el mandato explícito, el grito, el castigo, la amenaza. Sin embargo, el mandato que más moldea es el que se filtra en el elogio, en el gesto sutil, en la caricia que llega sólo cuando encajamos. Ese es el palimpsesto que más cuesta identificar, la hoja que parece estar escrita a favor nuestro. Si no sabemos bien qué deseamos ¿cómo no vamos a sentir que vivimos vidas que no son del todo nuestras? No es solo una trampa personal. Es una forma cultural de funcionamiento.

Aquí es donde me interesa detenerme, porque el riesgo mayor no es vivir repitiendo, sino vivir creyendo que no estamos repitiendo. El gran riesgo es confundir libertad con hacer algo diferente a lo que se espera de nosotros. Eso solo nos va a empujar a vivir vidas que no elegimos, persiguiendo logros que no nos completan, sosteniendo vínculos que no nos identifican. Porque es muy probable que la mera diferencia con lo anterior no implique elección consciente, que no sea deseo propio, sino una reacción estructurada.

La trampa del amor

Hasta ahora hemos hablado de quienes construyen su identidad desde el rechazo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario? Cuando elegimos parecernos, cuando sentimos que es valioso continuar con lo que nos dieron, cuando creemos que sí queremos eso que nos transmitieron, cuando abrazamos la herencia con orgullo.

A veces imitamos a nuestros padres no por miedo, sino por amor. A veces repetimos sus gestos no porque no podamos elegir, sino porque creemos que eso también somos. Y ahí la cosa se vuelve más compleja. Porque no todo lo que tomamos de ellos es visible, y no todo lo que parece propio es realmente nuestro.

Tomar ciertos valores, formas de ser o modos de ver el mundo de quienes nos criaron puede darnos pertenencia, estructura, incluso sentido. Pero también puede cerrarnos caminos, limitarnos a un modelo que fue bueno para ellos, pero no necesariamente para nosotros.

Repetir desde el amor también puede ser una trampa, porque muchas cosas que tomamos de quienes nos criaron están tan internalizadas que ni siquiera las registramos como heredadas. Creemos que somos así por naturaleza, por personalidad, por elección, pero en realidad son formas de pensar, de reaccionar, de desear, que se formaron por imitación profunda.

Creo que es necesario explicar esto con un ejemplo. Si crecimos en un hogar donde llorar era visto como debilidad, aprendimos a no quebrarnos nunca. De adultos creemos que “somos” fuertes. Pero esa fortaleza, que tal vez nos permitió sobrevivir en la infancia, también nos impide pedir ayuda, mostrar emociones, o descansar. Funcionamos con una idea de valor personal que se basa en no necesitar a nadie. De esta manera lo que creemos una característica, es en realidad un mandato emocional heredado, asumido por lealtad o pertenencia, que hoy no nos permite vincularnos de forma genuina.

Porque lo más difícil no es separarse de lo que uno rechaza, sino cuestionar lo que uno admira. Lo que se valora. Lo que parece bueno. Lo que nos fue dado como ejemplo y modelo, y que seguimos sin revisar por gratitud, por lealtad o por miedo a traicionar.

Este es el punto donde el palimpsesto se vuelve más hoja en blanco que nunca. No sabemos si estamos eligiendo o si simplemente seguimos la línea que ya venía escrita. La contradicción aparece cuando eso que valoramos empieza a chocar con partes nuestras que necesitan otra cosa. Cuando esa herencia empieza a pesar, aunque haya sido tomada con amor.

El deseo es pertenecer

Y entonces se impone otra pregunta, ¿cómo se discute con lo que amamos? ¿cómo se suelta lo que nos sostuvo cuando también empieza a limitarnos?

Cuando eso que valoramos entra en conflicto con lo que somos, el terreno del deseo se vuelve pantanoso. Porque no siempre deseamos lo que realmente nos representa. Muchas veces deseamos lo que se espera de nosotros. Lo que los otros, nuestros padres, nuestros maestros, nuestras figuras de apego, esperaban con amor. Lo que fuimos premiados por desear. Lo que aprendimos que era bueno, correcto, digno.

El deseo también puede ser una forma de lealtad. Todo se puede complicar porque lo que parece una elección tal vez sea, en realidad, una forma de sostener un vínculo. De no traicionar. De seguir perteneciendo.

No heredamos, genéticamente, su carácter. Queremos ser como ellos porque al hacerlo sostenemos la imagen de amor que construimos con ellos. Entonces, ser quienes quisiéramos realmente ser, se vuelve un riesgo, el de decepcionar, el de no encajar.

En estos términos de puede volver difícil distinguir si lo que deseamos viene de adentro o está guiado por la necesidad de ser reconocidos. Porque no todo deseo nace del yo profundo, algunos nacen del miedo a perder el amor del otro o como una forma de no alejarse. En esos casos, no hay lucha ni rechazo. Solo continuidad. Pero una continuidad que puede postergar lo propio, silenciar lo nuevo, impedir el surgimiento de una voz que se anime a sonar diferente. El problema no sería desear lo mismo que ellos. El problema es no saber si lo deseamos porque lo queremos o porque los queremos.

Entonces, ¿qué hacemos con este palimpsesto que somos? Tal vez no se trate de borrar, sino de leer mejor.

De ser consciente de que cada línea escrita tiene su sombra, su eco, su origen. Y de que quizás la verdadera libertad no consista en hacer algo distinto, sino en saber por qué lo hacemos.

- El término palimpsesto proviene del griego palímpsēstos, que significa “raspado nuevamente” y designa aquellos manuscritos antiguos reutilizados mediante el borrado parcial de un texto previo para escribir otro por encima. Aunque aparentemente se haya eliminado el contenido anterior, este persiste como una huella tenue. Sigmund Freud retoma esta figura en su texto “Una nota sobre el bloque mágico” (1925), donde compara el aparato psíquico con un palimpsesto en el que las huellas mnémicas no desaparecen por completo, sino que se conservan en capas superpuestas que actúan desde lo inconsciente. Esta metáfora ha sido fundamental para pensar la subjetividad como una escritura estratificada y no como una hoja en blanco. ↩︎

- Sigmund Freud desarrolla el concepto de compulsión a la repetición en Más allá del principio del placer (1920), donde observa que ciertos sujetos repiten experiencias dolorosas no por búsqueda de placer, sino como expresión de una fuerza psíquica más allá del principio de placer. Esta compulsión puede manifestarse como repetición de vínculos, actos o situaciones inconscientes que reeditan un trauma no elaborado. ↩︎

- Jacques Lacan retoma la idea freudiana de repetición y la articula con el concepto de acto fallido del sujeto. En su seminario El acto psicoanalítico (1967-1968), afirma que lo que no se inscribe simbólicamente en el discurso —lo no dicho, lo no representado— retorna en lo real a través del acto. El sujeto no actúa desde la libertad consciente, sino desde una estructura inconsciente que organiza sus elecciones. De allí su célebre frase: “El inconsciente está estructurado como un lenguaje.” ↩︎

- Paul Ricoeur desarrolla esta noción en Sí mismo como otro (1990), donde sostiene que la identidad personal no puede pensarse como una unidad fija, sino como una construcción narrativa mediada por la alteridad. La relación con el otro —ya sea como interlocutor, adversario o modelo— es constitutiva del sí mismo. ↩︎

- Jerome Bruner, en La construcción narrativa de la realidad (1991), plantea que el ser humano se comprende a sí mismo a través de relatos. La identidad no es una esencia dada, sino un texto que se organiza con las historias que nos contamos y nos han contado, incluyendo contradicciones, silencios y omisiones. ↩︎

- René Kaës desarrolla el concepto de lo no pensado de las generaciones anteriores en obras como El sujeto del grupo (1993) y Los herederos silenciosos (2012). Se refiere a los contenidos psíquicos no elaborados en una generación que, al no haber sido integrados simbólicamente, se transmiten como cargas inconscientes a las siguientes, generando síntomas, repeticiones o vacíos subjetivos. ↩︎

- Pierre Bourdieu conceptualiza el habitus como un conjunto de disposiciones incorporadas socialmente que orientan nuestras prácticas, percepciones y elecciones sin necesidad de conciencia explícita. En La reproducción (1970) y La distinción (1979), muestra cómo incluso los actos más cotidianos están atravesados por una lógica social que impone formas de vida naturalizadas, reproduciendo desigualdades a través de lo que denomina violencia simbólica. ↩︎

- Jacques Derrida desarrolla el concepto de differánce en su conferencia homónima de 1968, publicada en Margins of Philosophy (1972). Esta noción remite al doble movimiento de diferir y de remitir a otro: el significado nunca es presente ni pleno, sino que está siempre desplazado y tejido por huellas de otros significados ausentes. En este marco, Derrida sostiene que ningún texto —ni siquiera el de la subjetividad— es originario o puro, sino que está constituido por trazos de otros textos, estructuras y lenguajes que lo habitan desde antes. Así, lo que creemos elección autónoma puede ser repetición estructural. ↩︎

- Michel Foucault desarrolla esta idea en su curso El gobierno de sí y de los otros (1982–1983) y en Vigilar y castigar (1975). Allí plantea que el poder moderno ya no se ejerce principalmente a través de la represión, sino a través de la producción de subjetividad. El sujeto contemporáneo es inducido a vigilarse a sí mismo, a confesarse, a autoanalizarse. La interrogación de sí, lejos de ser un acto de libertad, puede ser un dispositivo de control. ↩︎

- Mark Fisher aborda esta crítica en Realismo capitalista (2009), donde sostiene que el capitalismo tardío ha absorbido incluso las formas de disidencia, transformándolas en elementos funcionales al sistema. La introspección, la autenticidad emocional y la crítica individual se convierten en bienes simbólicos, útiles para mantener la maquinaria en marcha. El yo deviene marca personal, y la supuesta liberación subjetiva se transforma en una forma de productividad emocional. ↩︎

Deja un comentario